Мои воспоминания

Предисловие

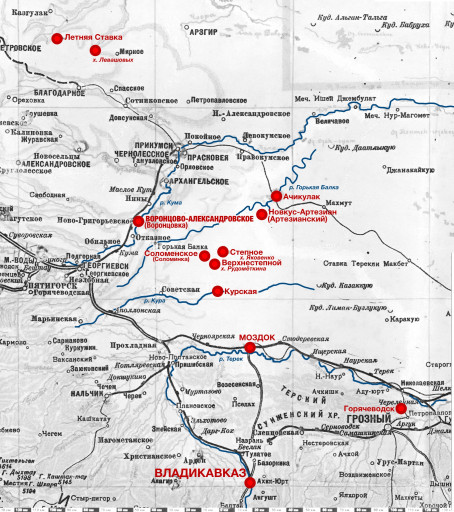

В Степновском районе Ставрополья расположен знаменитый племзавод «Восток», где занимаются выведением племенных овец уникальной породы. Итогом селекционной работы 1943-60 гг. стала Северокавказская мясо-шерстная полутонкорунная порода, а в 1994 г. зарегистрирован особый «Верхнестепновский» заводской тип овец. В 1972 г. посёлок Центральной усадьбы племсовхоза был переименован в Верхнестепной.

Свою, уже вековую, историю предприятие начинает с образования в 1921 году овцеводческого совхоза № 3.

«Первым имуществом коллективного хозяйства были: дом, кухня, два складских помещения и шахтовый колодец помещика Рудомёткина, ставшие центральной усадьбой совхоза. А также 150 тысяч гектар земель и 100 тысяч голов разнопородных овец из имений Бабанина, Рудомёткина, Мамонтова, Харитонова, Яковенко и других. В отарах свирепствовали чесотка и другие заболевания. Но молодое советское государство не жалело средств для материально-технического оснащения хозяйства…»

А вот как сложились судьбы людей, чьи фамилии упоминаются в этих строках?

Об истории одной из тех семей мы теперь можем узнать благодаря воспоминаниям Натальи Ивановны Радзюн, внучки того самого Рудомёткина. Автор детально описывает быт и уклад семьи, как в дореволюционный период, так и последующие годы. Во многом эти описания перекликаются с другими воспоминаниями потомков таврических молокан, имевших крупные хозяйства в конце XIX – начале XX века на Северном Кавказе.

Следует отметить, что Ф. В. Рудомёткин упоминается в числе «крупных овцеводов Ставропольской губернии» известным специалистом в области овцеводства профессором П. Н. Кулешовым (1854-1936). Брат Г. В. Рудомёткин в 1911-13 гг. был выборным членом землеустроительной комиссии, в 1913-16 гг. – членом Губернской земской управы, гласным Губернского земского собрания и Святокрестовского уездного земского собрания. Важно пояснить, что упоминаемые в тексте «детокрещенцы» – это водные молокане, в Таврической губернии молокане Донского толка. Как мы видим из повествования, сохранившие своё вероучение до 20-х годов XX века, что примечательно (есть и ещё одна интересная деталь, но об этом расскажем в другой раз). Необходимо уточнить, что в тексте воспоминаний и примечаний, так или иначе, упоминаются жившие в тот период на Кавказе таврические молокане (Бердянского уезда Таврической губ.) следующих фамилий: Бабанины, Курьяновы, Мамонтовы, Морозовы и Пузанковы из Астраханки; Колодины, Мазаевы, Тимошины и Харитоновы из Нововасильевки; Закаличные, Левашовы, Подковыровы и Сапунцовы из Новоспасского (Шавкай).

Воспоминания Натальи Ивановны заканчивается словами:

«Кончаю свою рукопись, может быть, когда-нибудь, мои «Воспоминания» прочтут; но даже если и нет, то я всё равно удовлетворена. Плохо ли, хорошо ли, но я всё же написала то, что задумала».

Мы благодарим дочь и внука Натальи Ивановны за разрешение опубликовать предоставленные воспоминания и фотографии. Светлая память Наталье Ивановне!

В качестве дополнительных иллюстраций использованы фотографии из других семейных архивов и видовые открытки тех лет. Сохраняя изначальный авторский слог, в тексте отредактированы лишь несколько сложных для восприятия фраз и перестроены некоторые абзацы. Вторая часть публикуется с сокращениями, полностью опущена третья часть. Примечания в сносках, которые первоначально составил внук – В. С. Радзюн, значительно дополнены новыми (раскрывающими некоторые обстоятельства и детали истории, выявленные на настоящий момент).

Выражаем признательность Ф. Г. Колоскову за идею и предложение опубликовать эти воспоминания, а также активное сотрудничество в исследованиях.

И. В. Гузиков

Часть первая

Написать воспоминания о своей жизни я долго собиралась. Мысль возникла тогда, когда настало время душевного покоя. Или, как сказал один сатирик: «Когда у человека начинается склероз, он берётся за перо». Может быть и так.

Итак, начинаю из далёкого прошлого. Наша фамилия Рудомёткины ничем не выделяется из миллионов других фамилий. В ней нет выдающихся людей. Но всё же писатель-реалист Мельников (Андрей Печерский) в своём романе «На горах» упоминает о некоем Максиме Рудомёткине, крестьянине села Алгосова,[1] на реке Опша, Моршанского уезда Тамбовской губернии, сосланном на Кавказ за распространение секты и неповиновение властям. Была ли какая родственная связь между Максимом Рудомёткиным и моим прадедом Василием Рудомёткиным, трудно установить. Но знаю твёрдо, что прадед мой из Тамбовской губернии и принадлежал к указанной секте. Из Тамбовской губернии он переехал в село Астраханку[2] Таврической губернии, а впоследствии – на Кавказ, на вольные земли. Нужда всегда гнала человека искать лучшего. Вольная земля – это то, о чём мечтал крестьянин. Как рассказывали очевидцы, – приехала на Кавказ семья – вырыли землянку, поставили вдоль стен скамьи и навсегда остались там жить.

Места, где поселился прадед, были пустынные, необжитые, лесов в округе не было, одна степь раздольная – не окинешь глазом, на которой рос седой ковыль с горьким полыньём и разгуливал степной ветер.

Крестьянину нужна была земля – она его кормилица. Земли эти были безводные, вода залегала на глубине сорока саженей, видно, от этого и место получило название Сухая Падина.[3]

Русский мужик, если он умён и хваток в работе, быстро обретает силу. Таким был мой прадед. Рабочих рук было много, земля хорошо родила. Год от года хозяйство крепло, росло, а вместе с ним вырастали и дети, обзаводились семьями. Мазанка отца становилась тесной, нужен был раздел.

Как звали всех детей моего прадеда, и сколько их было, не могу сказать. Его самого звали Василием Гавриловичем, прабабушку – Анастасией Кондратьевной, детей у них было много. Я знала хорошо моего деда Федота Васильевича и его трёх братьев.

Федот Васильевич, Василий Васильевич и Гаврила Васильевич поселились на хуторах недалеко от отца и друг от друга.[4][5] Матвей Васильевич уехал в Моздок. Дела у моего деда шли хорошо. Земледелие, скотоводство приносили ежегодные доходы.

В скором времени дед приступил к строительству дома и хозяйственных зданий. Дом он построил одноэтажный кирпичный, под железной кровлей, с паровым отоплением. Хозяйственные здания также были кирпичные под железной кровлей. Кирпич делали на хуторе. Обжиг производился в ямах, так называемых цигельнях.[6]

В 1913 году, в год моего рождения, вся большая семья деда переехала в новый дом. По сравнению с саманной хатой он казался дворцом. Дом красивый, большой, много комнат, но для такой большой семьи был неудобен. Семья состояла из бабушки с дедушкой, четырёх женатых сыновей и десяти внуков.

Планировка дома была такая: главный вход со стеклянным тамбуром, дальше из тамбура входили в широкий коридор-прихожую, из которой могли попасть в комнату бабушки с дедом, затем большой зал, в котором стояла мягкая плюшевая, зелёного цвета мебель. На полу широкая ковровая дорожка. Посредине зала располагался стол, накрытый тоже зелёной скатертью. На окнах висели тюлевые занавесы, на подоконниках и дальше на полу расставлены цветы в кадках.

Рядом с залом находилась комната для гостей с кроватью, большим книжным шкафом, столом и стульями. Затем по коридору попадали в огромную столовую, где посредине стоял большой стол, за который могло сесть одновременно человек тридцать, стулья, задвинутые под стол и, огромный, во всю ширину стены, буфет. От буфета шёл пряный, приятный запах. Из столовой был выход на остеклённую веранду, а с веранды выходили в сад по уложенной из кирпича дорожке, там же находился «домик задумчивости». Когда буфет выносили во двор на просушку, мы, дети, устраивали в нём игры в прятки – залезали в него по несколько человек, а дедушка разгонял нас, грозя своей палочкой, так называемым бадиком,[7] с инициалами «Ф. Р.» и инкрустированной ручкой.

Другая половина дома отводилась под жильё сыновей. Из большого коридора входили в более узкий коридор, где друг против друга шли комнаты, с расчётом – одна комната на семью.

Из этого коридора дальше попадали во флигель. Во флигеле была большая столовая (чёрная)[8] – здесь в будние дни питалась семья, кухня, комната для прислуги, комната кухарки, а со двора имелся отдельный вход в квартиру конторщика. В подвале под домом находилась кладовая: на полках стояли головки сахара в синих обёртках, большие с яркими картинками банки монпансье,[9] банки варенья. В маленьких бочонках с деревянными обручами – каспийская и астраханская сельди. Как нам нравилось ходить в подвал, там так вкусно пахло. Это удавалось тогда, когда было дежурство мамы по кухне. В другой части подвала была котельная. На чердак вела деревянная лестница, на площадке которой нам устраивали горшечную, где мы, девочки, беседовали на горшках…

Прошло какое-то время, и дедушка наш стал известен в округе как крупный землепашец, овцевод и скотовод.[10] По натуре дед был волевым человеком, незаурядного ума, красивый лицом, но скуповат. Финансовые дела вёл сам, в помощниках держал конторщика по фамилии Кудинов.

Ведение хозяйства было распределено между сыновьями. Сыновья своих денег не имели, а когда обращались к деду за деньгами, он их выдавал и строго просматривал каждую купюру. Бабушка ведала всем, вплоть до пуговиц.

Помню, как стригли овец, для этого нанимали стригалей. Стригали́ снимали золотое руно, а стриженых овец прогоняли через карболовую купель,[11] овцы блеяли, перекликаясь одна с другой. Мы ходили смотреть на всю процедуру. Шерсть потом набивали в кули, грузили и отвозили на продажу в Ростов-на-Дону. После продажи шерсти дедушка делал подарки невесткам и детям.

У младших невесток были богатые родители, и они обращались к ним, если что нужно было. Наша же мама была сирота, её отец со второй женой имел уже большую семью – к нему не обратишься. Однажды папа обратился к дедушке с просьбой поставить маме коронки на зубы. Попросил денег на золотые коронки. А дедушка ему ответил: «Ишь ты, золотые, а бриллиантовые не хочешь?» На этом разговор и окончился. А, между прочим, мама была старшей невесткой и пользовалась любовью бабушки и деда, уважением прислуги и рабочих.

Все четыре невестки по очереди вели дежурство в хозяйстве: тот, кто дежурил на кухне с кухаркой, шёл к конторщику выписывать продукты, кто-то работал по дому с горничными, кто-то шёл в птичник с птичником, а кто-то в прачечную – там стирали машиной с вальцами для выжимания. Бабушка в 50 лет считалась пожилой женщиной, у неё была своя прислуга.

Мой папа – старший сын, имел знания и опыт по овцеводству, занимался и крупным рогатым скотом. Ему часто приходилось бывать в отарах (овец была не одна сотня), общаться с чабанами. Чабаны любили и уважали его, он платил им тем же. Чабаны были из калмыков.

В дни, когда начинался окот овец, папа безвыездно находился при них. Домой возвращался худой, почерневший от забот и копоти, весь пропахший запахом овец.

Был у деда и крупный рогатый скот симментальской породы[12] – белый с большими рогами. Выращивали специально и производителей этой породы, некоторые из них на выставках получали золотые медали. Помню, в доме висели фото быков и лошадей.

Второй сын деда – дядя Миша, ведал сельскохозяйственным инвентарём. Под его надзором для обмолота зерновых имелась молотилка с паровым двигателем. Окрестные крестьяне во время обмолота кооперировались и по очереди молотили свой хлеб.

Два других сына, дядя Петя и дядя Вася, вели наблюдение за сельскохозяйственными работами.

Помню, был случай, который характеризует моего деда как душевного человека. Шёл обмолот зерновых, и приглашённый специалист сломал руку. Дед не оставил его без внимания, а наоборот, отнёсся к нему участливо, содержал семью до полного выздоровления кормильца. Также очень жалел сирот, помогал им. Многие их них находили приют в дедовом доме. Когда нанимались на работу рабочие и чабаны, то всей семьёй переезжали жить на хутор. Во время религиозных праздников люди не работали, выделялись подводы, на них люди ездили в церковь.

Моего папу звали Иваном Федотовичем Рудомёткиным, маму, урождённую Левашову, – Татьяной Тимофеевной. Мама рано осиротела, ей не было и шести лет, когда умерла мать, оставив трёх малолетних детей. Отец (мой второй дед) женился вновь, жена родила дочь и тоже умерла.

Бабушка, которая жила на хуторе в Бердянском уезде,[13] знала о бедственном положении семьи и взяла маму на воспитание. У неё мама воспитывалась до 17 лет. Образования не получила, училась дома, читать – писать умела, а большего образования девочкам не стремились дать. Дочь должна уметь шить, вязать, готовить, быть хорошей хозяйкой и верной женой.

Отец мамы женился в третий раз на молодой девушке Анне Морозовой, которая одарила его четырьмя сыновьями и тремя дочерями. Занимался он крестьянством, дети Морозовой многие получили высшее образование, остальные закончили кто реальное училище, а кто школу.

Когда маме исполнилось восемнадцать лет, её выдали замуж за моего отца – в 1896 году, в год коронации царя Николая II. Как рассказывала мама, сватовство происходило так: был летний, жаркий день, они со сверстницей бегали босые, в домашних платьях по двору. Вдруг увидели въезжавшую во двор двуколку[14] (по-местному, базарку). В двуколке сидело два человека – один пожилой, другой молодой с бородкой. Девочки подумали: «Кто бы это мог быть?» – но продолжали заниматься своим делом. Навстречу гостям вышла бабушка, пригласила в дом, прислуге приказала поставить самовар. Когда вскипел самовар, накрыли стол, начали угощать гостей чаем. За угощением пожилой человек сказал бабушке о своём приезде: мол, прослышали, что у вас живёт внучка Таня, Тимофея Илларионовича Левашова дочь, на выданье, а у нас – жених, хотели бы породниться с вами. Бабушка ответила, что надо позвать Таню, послушать, что она скажет. Позвали девушек, они вбежали в дом, какими были во дворе. Бабушка представила их гостям. Пожилой человек оказался сватом, он спросил бабушку: «Которая из них Таня, не эта ли чернушка?» Чернушкой была Таня. Поговорили, потом молодые ушли в зал, там жених сделал ей предложение выйти за него замуж. Она согласилась, на этом было всё окончено. Таня была просватана. Жених оставил деньги – залог (так было положено), и сваты уехали. После сватовства через шесть месяцев жених приехал второй раз – уже на свадьбу. Мама все шесть месяцев готовила приданое. Приданое было очень скромным. (Всё это записано со слов моей мамы).

Свадьба и венчание были в доме отца. Отгуляли два дня, взяли молодую жену и повезли за 300 вёрст в дом жениха. На венчание приезжал тоже сват, а больше со стороны жениха никого не было. Когда выехали со двора, сват запел песню: «Нашёл я друга одного, которого нет дороже».[15] Молодая жена залилась слезами. В слезах изливалась душевная боль и обида: родители мамы на свадьбу не поехали. У отца был сговор с ногайцами о продаже земли,[16] а у мачехи на руках был грудной ребёнок – первенец Пётр.

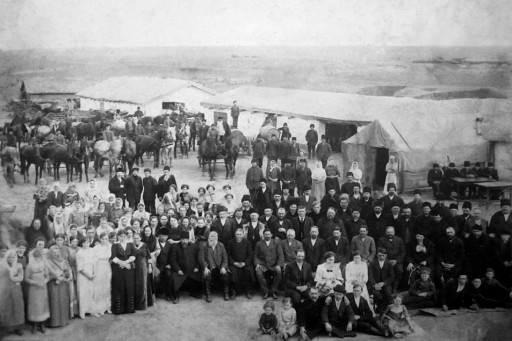

По прибытии молодых в дом родителей мужа, их встретили дедушка с бабушкой, благословили и повели в дом. Затем началась свадьба, к свадьбе всё было готово. Народу было приглашено много, как всегда делалось на юге – до 150 человек.

Столы накрывали по молоканскому обычаю пышно и обильно. На стол подавали на первое борщ в фарфоровых суповых чашах, затем особую молоканскую лапшу, сваренную на бульоне из птицы, густую, дымящуюся, обложенную вокруг кусками варёной птицы. Завершался обед узваром,[17] который ели из глубоких тарелок ложкой. Ели вообще долго. Молодых поздравляли, кричали: «Горько!» Молодые, слушаясь, вставали, застенчиво целовались. Хор пел хвалебные песни. Читались молитвы с пением псалмов.

После короткого отдыха снова садились за стол пить чай. Во дворе, пыхтя паром, стоял строй полутора десятка двух- и трёхведёрных самоваров, начищенных до блеска. Самовар поднимали вдвоём, ставили на стол. Подавались пироги с разной начинкой, пирожки, хворост, варенье и колотый кусковой сахар. Были и не домашнего изготовления пряники, бублики, конфеты.

К вечеру гости разъезжались, а наутро приезжали вновь, и пир продолжался. На стол подавали жареного молодого ягнёнка, обсыпанного зеленью, жареную птицу и чай. Вечером собиралась молодёжь, пела, играла в разные игры. Вина на свадьбе не было. Пить вино и курить табак считалось большим грехом.

Маму сразу полюбили в семье. Там же жили два неженатых брата папы и маленький братишка Вася. Когда родился первый ребёнок, маме было 30 лет. Ожидание ребёнка длилось одиннадцать лет. Все эти томительные годы ожидания мама лечилась в Горячеводске.[18] Как рассказывала мама, ещё задолго до рождения первенца бабушка заказала сшить ему костюм с жилеткой.

Дальше пошло как из рога изобилия. В 1907 году первым родился Пётр, в 1909 – Надежда, в 1911 – Любовь, в 1913 – Анастасия,[19] в 1915 – Екатерина, в 1917 – Анна и в 1921 – Евгения. Такое количество девочек очень огорчало бабушку. Предпочитали мальчиков, они составляли капитал – рабочую силу, а девочка что полова:[20] дунь – она улетела. Когда родилась четвёртая девочка – Катя, бабушка подошла к кроватке, посмотрела на девочку и сказала: «Ты – девчонка, и отец тебе не рад». Не знаю, что подумала мама на эту реплику, но промолчала, возражать было нельзя – свекровь. Слова бабушкины мама рассказала потом нам. Но, несмотря на всё, бабушка любила детей. Если случалось, что кто-либо из детей заболевал, она не отходила от ребёнка.

Крестили нас дома, приглашали на дом пресвитера, и он совершал обряд. Обряд был такой: в зале ставили корытце с водой, пресвитер читал молитву и трижды окунал ребёнка со словами: «Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь.» Крещёного ребёнка передавали матери, при этом крёстных у нас не было – не признавали. Не было также крестов, медальонов и икон. В каком направлении шла вера, не могу сказать. Она отличалась от молоканской, которая признавала сухое крещение по достижении совершеннолетия (читалась молитва и песнопение). Но обычаи, наши и молокан, схожи. Нашу веру называли детокрещенцы. Мама тоже была крещёная в эту веру.[21]

Через несколько лет наша семья увеличилась до восьми человек. Жили мы все в одной комнате с родителями, в одном доме с дедушкой. Так же жили и семьи дядей. Нянчили нас няни, в нашей семье их было две. Вся семья жила очень дружно.

Мама по вечерам занималась с нами: учила шить, вязать, пела с нами разные песни. Иногда старшие читали стихи Пушкина, Лермонтова или Некрасова. Мама пела хорошо, хорошие голоса были у сестёр Нади и Любы. Жилось раздольно, весело. Когда возвращался папа из поездок по отарам, входил в комнату, ложился на кровать, мы усаживались по бокам и начинали петь. Песни были религиозного содержания, например:

«Ах вы, овцы мои, овцы белые мои,

Не ходите никуда, не глядите по сторонам

Я вам батюшка пророк…»[22]

Жаль, всех слов я не помню.

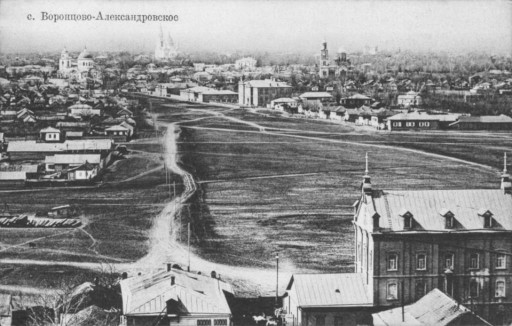

Нам с родителями было очень хорошо, мы не чувствовали тесноты и разных неудобств. Светским манерам и иностранным языкам нас не учили. Жили по своей культуре: уважать старших, сидеть тихо за столом, не болтать, ложкой во время еды по зубам не стучать, не чавкать – иначе получишь замечание и выйдешь из-за стола. В доме был учитель, который готовил детей для поступления в школу. В школу детей возили далеко, в село Воронцовка.[23] Там дедушкой был куплен дом, в селе имелись школа и гимназия. Местом для наших игр служили двор и два сада – старый и новый. Старый сад отслужил своё, и был заброшен. В этом саду недалеко от дома стояла баня. Ах, какая это была баня, просторная с широкими полками, парилкой, в плиту вмазан вверх дном огромный котёл, обложенный камнями. В самой бане вмазан другой котёл для воды, а на полу стояла кадка с холодной водой и большим ковшом. Воду возили в бочках из колодца.

Кругом бани была прорыта сточная канава, которая очень привлекала нас, детей. Как-то раз мы с мамой шли, она держала меня за руку, я отбросила её руку, подбежала к канавке и начала пить воду. Какой был переполох, мама схватила меня за руку, дёрнула, рука повисла, я дико заорала. Мама перепугалась и скорее к костоправу, который вправил руку. Потом мама сама освоила это. Я с раннего детства была очень болезненным ребёнком. Когда мне было шесть месяцев, у меня на голове образовался нарыв – шишка почти с головку, от боли я кричала день и ночь. У мамы нарывал палец, она тоже не знала покоя. Думали, что я умру, сшили мне платьице на смерть, а шишка-нарыв прорвалась, и я осталась жива.

Кроме сточной канавки наше внимание привлекало дерево сливы, мирабель,[24] так называли сливу. Она росла у бани, и на неё нам разрешалось лазать. Бывало, старшие дети влезут на дерево, а кто половчей заберётся на самый верх и скидывает на землю сорванную сливу, а мы, младшие, как воробьи бросались за ней, сбивая друг друга.

Новый сад для нас был запретным. Туда мы ходили с родителями за руку, помню, как папа, брал меня за руку, и мы шли за луком. Летом, когда созревали фрукты, нас брали собирать упавшие яблоки. Сад был огромный, огорожен канавой, наверху канавы была посажена акация, так называемая глядич[25] – большое дерево, на котором росли коричневые колючки с тремя иглами. Осенью на них висели длинные стручки. Мы, дети, очень любили их. Сорвёшь, разделишь стручок пополам, а в нём коричневое семя и желтоватая помадка, эту помадку мы слизывали, нам казалось очень вкусно.

Фруктовые деревья в саду были посажены рядами, друг от друга на расстоянии. Приятное воспоминание осталось от абрикосовых и сливовых деревьев. Абрикосовые деревья напоминали шатёр: стояли, широко раскинув ветки, а под ветками, отяжелевшими от ярко-оранжевых плодов, свисавших до земли, были подпорки.

Сливовые деревья были стройные, высокие как тополя, а среди зелёной листвы виднелись перламутровые круглые сливы. Дальше шли ряды яблоневых, грушевых и вишнёвых деревьев. Всё было настолько приятно и красиво, как в сказке. Перед домом, со стороны главного фасада, был палисадник. Большая территория обнесена заборчиком и кустарником, в середине был устроен цветник: сколько росло там разных цветов, начиная от остроконечных нарциссов, флоксов и кончая розами. Пионы бело-розовые и красные были гордостью садовода.

Как прекрасны были тёплые южные вечера. Солнце огромным шаром прячется за горизонт. На небе ещё не погасли золотые отблески солнца, дневной зной начинает постепенно спадать. Наступают прохладные серые сумерки. Всё вокруг как бы погружается в другой, таинственный мир. Мы, дети, словно просыпались ото сна, начинали резвиться, подбегали к садовнику, который поливал цветы, он нас обрызгивал водой, а мы с визгом и криком разбегались. Иногда мы ловили не уснувших бабочек, которых было много на флоксах. Бабочек называли барабанщики, у них был длинный ус.[26] Поймаем, возьмём за ус – она бьёт крылышками, издаёт треск, нам казалось, что барабанит.

Ах, детство, беззаботное детство! Сколько приятных воспоминаний осталось о нём.

Мне было около пяти лет, когда наступило время везти старших в школу, мама уезжала с ними. Каким тяжёлым для меня было расставание с мамой. Я в слезах хваталась за тачанку[27] и кричала: «Мама!» Меня поймали, привели в дом, но, горячо любившая маму, я долго не могла успокоиться, а папины уговоры и угрозы не могли остановить мои слёзы. Сильно подействовало на меня расставание с мамой. Через какое-то время из Воронцовки приехала моя двоюродная сестра Катя Бабанина – за мной. Для меня настал счастливый радостный день, я еду к маме. Помню, было ясное, не по-осеннему тёплое, солнечное утро. Небо синее-синее, каким только бывает на юге. Перед домом стоят лошади, запряжённые в тачанку. Мы садимся в тачанку, лошади разом трогаются, застучала тачанка. Мы едем-едем, становится прохладно – меня закутывают, дремлем. Лошади мирно стучат копытами по дороге. По обе стороны от дороги зелёным ковром простираются озимые всходы. Дорога тянется длинной лентой, кругом степь, степь – до самого горизонта.

Проехали полпути. Лошади устали, утомились и мы. Вдали показалось село с белой церковью. Въезжаем в село, село большое с широкой улицей и колодцем в виде журавля посередине улицы. Останавливаемся, кормят лошадей, они стоят, мирно жуют, слышен их хруст. Мы тоже располагаемся с едой: достаём корзину, вынимаем оттуда хлеб, жареную курицу, яйца – едим с аппетитом. Я во все глаза смотрю на окружающее. По обеим сторонам улицы расположены дворы с белыми домиками – хатами, крытыми соломой. Дворы огорожены плетнём, вот взлетел на плетень петух, как бы приветствуя нас своим «кукареку». А там, у колодца, в луже купается в грязи огромная свинья с маленькими бело-розовыми поросятами. Слышны их похрюкивание и визг. Мне, маленькой хуторской девочке, представлялось всё сказочно интересным и красивым. (Дедушка свиней не держал, так как есть свинину считалось большим грехом).

На душе покой и радость от предстоящей встречи. Отдохнув два часа, кучер поит лошадей, запрягает в тачанку, и мы трогаемся дальше. На пути дорога пошла в гору, лошади идут шагом, дошли до верху, отсюда начинается спуск. Лошади бегут рысцой, тачанка катится. Вдруг сестра выкрикивает, чтобы остановили – ей дурно. Кучер притормаживает, сестра слезает с тачанки, а мы катим вниз с ветерком так, что захватывает дух. Едем ещё долго. Когда мы въезжаем в село Воронцовку, солнце склоняется к горизонту.

Здесь пейзаж меняется, улицы похожи на городские – с тротуарами, двух- и трёхэтажные дома крыты черепицей. Подъезжаем к воротам желанного дома. Ворота открывают, и мы въезжаем во двор. Нас ждут, на крыльце стоят взрослые и дети, бегут к тачанке дети, за ними подходят взрослые. Среди всей толпы я вижу милую маму, кричу, с плачем подбегаю: «Мама, мама, милая мама!» Сколько нежности и любви в твоём взгляде. Родная прижимает к себе, целует и нежно гладит по голове. Сколько в ней тепла и ласки. Нас детей поцелуями не баловали, но когда рука мамы ложилась на голову или просто касалась нас – не было высшего блаженства. Вспоминая о маме, все мы становимся добрее, даже как-то мудрее.

Радости нет конца. Окружают меня брат и сестрёнка, я стою букой, голова опущена, молчу. Голова острижена под машинку с чуть-чуть отросшими волосами. Вокруг головы узенькая ленточка с розанчиком. Это мастерство двоюродной сестры Кати.

Разговоры, расспросы, каждый хочет поделиться своим. Вот брат Петя в костюме с блестящими пуговицами важно вышагивает и безголосо поёт: «До-ре-ми-фа-соль». Он ученик третьего класса гимназии. Сестра Надя рассказывает, как учительница наказывала брата Володю: «Она его по голове, по голове терпугом» (терпуг – местное название трёхгранного напильника). Двоюродный брат Володя был очень озорным мальчиком. Бывали случаи, когда извозчики на спор с ним за пять копеек предлагали перейти грязную-прегрязную улицу, и он шёл, по пояс утопая в грязи. Или на базаре мог перепробовать у всех торговок растительное масло. За все эти проделки ему доставалось от мамы – тёти Кати. Отец его, дядя Миша, был на фронте.

Перед началом школы мама повела нас к фотографу – Надю и меня. Надя была в белом костюмчике, с распущенными волосами и белым большим бантом на голове, я – стриженая с ленточкой вокруг головы, улыбающаяся. После Надя сердилась на меня за улыбку, говорила, что я испортила карточку. К сожалению, карточка не сохранилась. Была здесь и моя сверстница, двоюродная сестра Маруся. Маруся старожила, она знала много интересных мест, знала, что есть бульвар: там играет музыка и много гуляет народа. Бульвар называла «бурвар».

Как-то, улучив удобный момент, она повела меня на бульвар. Звуки музыки из граммофона, суета вокруг, мы пошли по течению. Идём, а куда идём – не знаем сами. Наступил вечер, стемнело. Мы заблудились, обе ревём – не знаем, куда идти. Мама хватилась нас. Начали искать. Когда нашли, привели домой и дали хорошую взбучку, после чего мы забыли что есть «бурвар».

К сожалению, прожили мы здесь недолго, началась стрельба, часто слышали орудийные раскаты. Решено было вернуться домой на хутор. Прожили на хуторе около года, волна войны приближалась всё ближе и ближе. Наступал 1919 год. Армии менялись – то белые, то красные, а то появлялись какие-то зелёные банды. Родители и вся семья выехали с хутора.[28] Кочевали как цыгане.

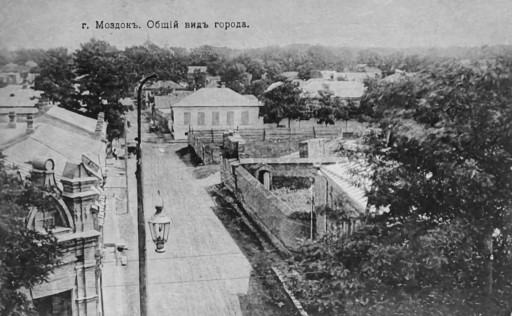

Бабушку с дедушкой забрала к себе их дочь – тётя Праскунья, тётки уехали к родителям, а наша семья перебралась в Моздок. Нас взял к себе на постой Яков Ефимович Тимофеев, отец тёти Кати, жены дяди Васи. Разместились мы во флигеле, в одной комнате. Вся мебель состояла из кровати, стола и скамьи. Родители спали на кровати, а мы, дети, на полу. Утром, когда начиналась топка печи, бабка Евдокимовна, мать Якова Ефимовича, приходила с охапкой дров и бесцеремонно шагала по спящим детям. Ворча, растапливала печь, повторяя разные слова о неудобстве. Печь обогревала её комнату, а топкой выходила в нашу. Мама предлагала свою помощь, но Евдокимовна ей не доверяла.

В городе было беспокойно, слышались оружейные выстрелы, в небе появлялись аэропланы. На улицах шагали солдаты в длинных старых шинелях и больших серых папахах. Был такой случай, откуда-то мама возвращалась домой, на одной руке несла маленькую сестрёнку Нюсю, в другой корзинку, мы с четырёхлетней Катей по бокам держались за юбку. Прошли одну улицу, нужно было перейти на другую, она была грязная-прегрязная, нам по пояс. Мама остановилась и заплакала, думая, как перейти. Вдруг к нам подходит солдат и предлагает свои услуги. Мама обрадовалась, поблагодарила и сказала, куда надо идти нам. Солдат взял на руки Катю, спросил, как зовут, и пошли. Когда шли, солдат повторял «Катенька – Катенька», нам было так интересно это слышать, и мы хохотали весело. Катенька у нас не говорили.

От Тимофеева мы вскоре переехали к папиному дяде Матвею. Дом у дяди был большой, много комнат, и, самое главное, он стоял на самом берегу реки Терек.[29] В нём разместились хорошо, по утрам нас никто не беспокоил. У дяди были две дочки, одна постарше – тётя Настя, а другая чуть старше моих сестёр, звали её Ната, т. е. Наташа. Девочки с ней подружились. Тётя Настя водила нас купаться в Терек, а мы никогда не видели реки, очень боялись ходить по мосткам, чтобы спуститься в воду.

Однажды, когда девочки играли во дворе, к ним пришла девочка, подруга Наты, и повела их к себе во двор. А сосед, видимо узнав, чьи это девочки, устроил шантаж – якобы мои сёстры 8 и 10 лет украли у него большую сумму денег. Дедушке пришлось эти деньги заплатить во избежание скандала.

В Моздоке мы прожили какое-то время и решили возвратиться домой на хутор. Дома нас ожидал ужас: всё перевёрнуто верх дном, на полу валялись растрёпанные книги, фотографии. Нашу маму встретила, плача, кухарка Варвара и рассказала, что здесь было. Она собрала все наши вещи и уцелевшие фотографии, передавая, сказала: «Возьми, Таня, это всё, что осталось после разгрома». По предположению это были красные, так как комната дяди Васи была не тронута. Он служил у Будённого, имел наградную грамоту за взятие Перекопа. Прожили дома совсем недолго, снова отъезд. Опять жизнь по-цыгански. В этот раз уехали недалеко, на хутор маминых родственников Морозовых. Здесь недалеко жила сестра папы, тётя Праскунья, у которой жили бабушка с дедушкой.

У Морозовых была большая семья – семь детей, и нас шесть, да ещё сиротка Шура Чарыкина – дочь кузнеца, мама взяла её к себе. Время было ужасное, власть менялась чуть не каждый день. Страх не проходил у родителей, мы, дети, не понимали всего. Бывало, утром посмотришь в окно, а двор запружен телегами, лошадьми и солдатами – так интересно. Опять неизвестно – белые или зелёные. Папа наш не служил ни в одной армии, все военные действия были далеко и нам неизвестны. Как я уже говорила, у Морозовых собралось нас четырнадцать детей. Ежедневное общение привело к тому, что мы заболели корью. Нельзя себе представить ужаснее картину – лежащих на полу больных детей, покрытых корьевыми пятнами. Особенно сильно болела двухлетняя сестрёнка Нюся, она была покрыта огромными пятнами.

Кроме этого горя, случилось второе событие, не менее важное. Вскоре после возвращения из Моздока, папа с кучером поехал на кочевку овец. По дороге на них напали люди в солдатской форме, кто они были – неизвестно (красные, белые или зелёные – не определили). Папу с кучером раздели, разули, забрали лошадей и пустили раздетых по морозу. Стоял мороз и страшный буран (по-местному, шурган) – такой, что не видно человека за несколько шагов. Они как-то добрались до ближайшей землянки, обогрелись, их напоили чаем, и папа впал в сон. Что это был за сон – летаргический или от сильного потрясения, сказать не могу.

Папа лежал на нарах и спал, лежал тихо, еле слышалось дыхание, и так в течение двух месяцев. Жизнь поддерживали вливанием в рот по несколько капель молока или бульона. Через два месяца жизнь к нему вернулась, он поправился, но после этого у него остался лёгкий паралич руки. Медицинской помощи не было, так как жили в глуши. (Это, правда, я пишу со слов папы).

Бедная наша мама, как она могла пережить такое горе, не сойдя с ума. Когда папа и дети выздоровели, мы вернулись на хутор домой.

Жизнь наша была на хуторе опять недолгой. Вышел декрет Советской власти о национализации движимого и недвижимого имущества. Дедушке было предъявлено освободить дом. Семья разорена, средств нет, деньги в банке пропали. На хуторе был образован совхоз.[30]

Шёл 1921 год, мы уехали в село Курская.[31] Это был год голода и тревог. Дедушка продолжал хлопотать о возврате дома и хозяйства. Поселились мы в небольшой хатёнке, в одной небольшой комнате с маленьким окошком и земляным полом. Мебели никакой не было, дети и родители спали на полу.

В скором времени у нас появилась на свет шестая сестрёнка. Мы, дети, не подозревали о беременности мамы и даже не знали, что это такое. Когда начались роды, позвали бабку-повитуху, акушерку звать было не на что. Нас всех отправили гулять во двор, где росло большое дерево шелковицы, под ним разостлали брезент, и мы все вместе с папой сели на него.

Папа был по натуре немногословен, но в этот раз он занимался с нами: пел, что-то рассказывал, так незаметно прошло время. Когда всё совершилось у мамы, нас пригласили в дом. Мы увидели лежавшую на полу бледную маму, которая улыбалась нам. Нам объявили о появлении девочки, а какое дать ей имя должны были решать мы. Долго спорили, и наконец, решили назвать её Женей.

На какие средства мы жили – не знаю. Помню, что мама с тётей Катей ездили на хутор, там было разрешено рвать с дерева абрикосы. Привезли целый сундук. Дедушка всё хлопотал о возврате хутора. Мы продолжали жить в селе Курская: ходили на реку Куру,[32] стирали пелёнки, ловили мелкую рыбу пелёнками, собирали во что-нибудь и несли домой. Вместе с нами жила тётя Катя с тремя детьми, дядя Миша был на фронте.

Я от рождения была болезненным и слабым ребёнком. Болезнь не оставляла меня в течение всей жизни, а в таких условиях, в каких жила семья, усилилась, кроме того, я заболела лихорадкой. Когда приехала навестить нас бабушка, она пришла в ужас, увидев меня бледную, головастую с огромным животом. Уезжая, она забрала меня с собой. Жили бабушка и дедушка у дочери, с питанием было лучше. У дочери было хозяйство – куры, корова. Меня лечили травами, заставляли пить парное молоко, бульон. В скором времени я начала поправляться.

Хлопоты дедушки увенчались успехом, было разрешено возвращение на хутор, правда, только в дом. Во второй половине 1921 года мы все вернулись домой. Вселились в дом, в свою комнату. За время этого проживания у нас на глазах происходило такое! Как-то из совхоза пришли завхоз и экономка и начали конфисковывать носильные вещи. Чьё это было распоряжение – не знаю, родители покорно сидели и молчали, даже не потребовали документы на это. А происходило это так: завхоз с рыжими большими топорщащимися усами, как у таракана, стоял гордо у сундука, а экономка, нарумяненная, с монистами в два ряда вокруг шеи, стояла, подбоченившись, и выжидала. Когда завхоз доставал какую-либо вещицу, он её встряхивал и глазами показывал, дескать, нравится? Экономка утвердительно покачивала головой. Что получше – откладывали в одну кучку, а похуже – в другую. Мне было раскроено платье из маминой юбки, так и его забрали. При этом воспоминании у меня до сих пор возникает дрожь. Что же это были за люди, ведь знали и видели, что большую семью обирают, как руки поднялись у них?!

Вскоре после этого случая дедушка с бабушкой были переселены во флигель, в столовую, а наша семья в квартиру конторщика. Наступило затишье. Папу пригласили на работу овцеводом в совхоз. Ему выделили двуколку и лошадь для поездок по отарам. Уход за лошадью возлагался на моего брата, которому шёл пятнадцатый год.

Из всей нашей семьи работал один папа, доходы были невелики, подспорьем служила бахча, кроме арбузов там сажали и огурцы. На зиму огурцы засаливали в больших кадках. Капусту, помидоры и картофель покупали в ближайших сёлах. Иногда нам помогали крестьяне, знавшие дедушку, а также бывшие работники. Нас, детей, вопрос обеспечения не касался. Мы жили своей жизнью.

В весенние и летние дни наша жизнь проходила во дворе и степи. Как только наступала весна, земля просыхала, солнце начинало пригревать, мы шумной ватагой носились по территории совхоза, играли в разные игры. А как только степь покрывалась нежно-зелёным ковром, а среди этой изумрудной зелени появлялись ярко-красные тюльпаны, мы отправлялись в степь за тюльпанами. Набирали целые охапки цветов, луковицы тюльпанов выкапывали и тут же съедали. Также рвали разные съедобные травы – большой популярностью пользовался лопух катран.[33] Длинные нежные стебли очищали и ели. Рот и руки были светло-коричневые от сока. Совершали «набеги» в сад за яблоками и сливами. Наберёшь в подол, и бегом, прыгая через канавы. Случалось, что нас заставал сторож, он делал вид, что сердится, но никогда ничего не отбирал.

В одно прекрасное время мы с девочками играли в куклы, строили домики из кирпича, мне помогала мама. Домик получился настолько хорошим, как настоящий. Крыша двухскатная помазана глиной, окна, двери. Я с большим увлечением играла, сидя на коленях, и в душе радовалась своим превосходством. Видно, за это я была жестоко наказана. У меня заболели ноги, болели так долго, что я была прикована к кровати. Открылись раны, которые долго не заживали. Впоследствии из ран стали выходить косточки – тоненькие, белые как кристаллики. Лечили меня врачи, обращалась мама и к знахаркам. Настаивали корень декохта[34] (что это – не знаю) на водке или чае, добавляя ещё что-то, а потом давали мне пить по столовой ложке три раза в день. Мама, милая мама, как она боялась, чтобы я не осталась калекой. Верила каждому данному ей совету и методу лечения. Например: надо взять чёрную курицу без единого белого пятнышка, зарезать и сразу же, ощипывая, вынуть из неё жир и приложить на ранку. Через некоторое время должен был вылезти червячок, который точит кость. Мама все это делала, но результата не было.

Для меня было это горькое время – вокруг шли детские игры, детей собиралось много, а я не могла принимать в этом участие. Были и радостные дни, когда мама брала два стула, выставляла их на двор, выносила меня, сажала на стулья, и я принимала хоть какое-то участие в играх. Долго у меня болели ноги, я ходила с бинтами, под которыми были прокладки из плёнок бараньего жира, чтобы не прилипали бинты. Начали поить меня хлористым кальцием и постепенно ранки затянулись, в общей сложности длилось это до пятнадцати лет. Болезнь называлась остеомиелит.[35] Осенью, когда в степи вырастали огромные бурьяны перекати-поле, мы срывали их, перевязывали шпагатом один с другим, становились в середину и бежали. Если дул сильный ветер, нам казалось, что мы летим. Я не отставала от ребят, носилась, не чувствуя боли.

В школе мы не учились, так как её в совхозе не было. Школа была в пяти километрах от совхоза, но не было организатора, и мы не думали, что надо учиться. Занимались с нами папа и брат. Мы могли читать и писать, но правил не знали и не учили, знакомились с арифметикой – математикой. Мама учила нас вязать, шить, так что мы постигали науку труда.

Сейчас, когда прошло более 80 лет (советская власть ушла в забвение), вспомнили о «помещике» Ф. В. Рудомёткине. В Ставрополе в 1997 году по телевизору показывали дом дедушки и комментировали: «Здесь жил в двадцатые годы помещик Рудомёткин, прекрасный хозяин, вот у кого надо поучиться как вести хозяйство». Эту передачу видела моя двоюродная сестра Вера, нашла фотографию дома и убедилась в правоте съёмок. Я, пережившая столько гонений за то, что дед был помещик (а я слыла «из бывших»), горжусь своим дедом и всей прошлой его жизнью. Ставропольскому телевидению спасибо за признание справедливости. Кстати скажу, помещиков на Кавказе не было, были зажиточные люди, т. е. хозяйства.

Приближался праздник пятой годовщины Великого Октября. Рабочие и служащие решили её торжественно отпраздновать, пошли демонстрацией в село Соломенку,[36] в 4-х верстах от хутора, с песней «Мы смело в бой пойдём за власть Советов».[37] Только скрылись, как к нам вбегает человек и возбуждённым голосом говорит, что к нам скачут чеченцы. Скачущих чеченцев узнавали издалека, по их особой езде – они скакали как-то скученно, стремительно и неожиданно. Так было и в этот раз. Зная их разбойничий нрав, папа с братом побежали прятать лошадь. Спрятали в бане и сразу вернулись домой.

Прискакали несколько десятков вооружённых чеченцев и вмиг разбежались по хутору. Видим в окно – перед домом стоит запряжённая бричка, гружёная разными вещами, к бричке привязаны лошади совхоза. На бричку грузят вещи жильцов из дома. Из магазина тащат клеёнку. Размотавшийся рулон клеёнки разостлался длинной лентой. Все движения торопливые, воровские. У брички стоит наша бабушка, тянет свою шаль с брички, к ней подбегает чеченец выхватывает шаль, бьёт бабушку плетью, приговаривая: «Уйди сволочь».

Увидев эту картину, мама бежит к двери, чтобы помочь бабушке. Мы в крик, не пускаем её. Тогда мама становится на колени посреди комнаты и горячо молясь, просит: «Господи, отведи глаза супостата от нас и спаси наших близких». Прошло несколько минут, чеченцев как не бывало. В эти годы чеченцы – абреки, так их называли, делали частые набеги, грабили на дорогах, были случаи, что и убивали. Упоминание о чеченцах наводило страх на людей. Под видом чеченцев выступали любые банды. Бабушка много рассказывала нам о них, даже в стихотворении Лермонтова «Колыбельная» можно прочитать: «злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал», – мы учили это стихотворение и пели, но всё равно был в душе страх.

В конце ноября двадцать первого года не стало нашего дедушки, он скончался на 74 году жизни. Было большое горе для всех, весть о кончине разнеслась по хуторам и сёлам. Федот Васильевич Рудомёткин в этих краях был известным человеком, который сделал добро многим людям.

Часть вторая

Люди, знавшие дедушку, ехали и шли пешком, чтобы проститься с ним, отдать свой долг и уважение покойному. Крестьяне и бывшие рабочие несли последнее из своих запасов. Хоронили дедушку по христианскому обычаю: было много народа, молились, пели псалмы. Похоронили в саду на его хуторе. После смерти дедушки перед бабушкой был поставлен вопрос: с кем она желает жить? Бабушка ответила, что будет жить только с Таней и Ваней. Таким образом, она стала членом нашей семьи. Семья стала из 10 человек.

В 1922 году папе предложили выехать из своего хутора на хутор Яковенко,[38] это было недалеко. Назначили его ведущим овцеводом в филиал совхоза. На хуторе раньше жил богатый человек Яковенко, хозяйство его национализировали, сыновья в дом отца не вернулись, там был организован филиал совхоза. Остался там пожилой человек с женой и дочкой. У него был большой дом с флигелем, в котором он жил. Дом был разорён, полы разобраны, окна побиты. Пришлось сразу приступать к ремонту и благоустройству жилья. Работы выполняли дядя Вася и мама. Старшие сёстры помогали месить глину и делать саман.[39]

Как только саман чуть просыхал, держался, начинали класть печку русскую. Печка получилась большая с длинным неуклюжим патрубком, выведенным в окно, а снаружи была выложена огромная труба. Плита была пристроена к печи. Может быть, не так мастерски была сложена печь, но своё назначение оправдывала. На печи никогда не спали.

Кухня была устроена в большом с великолепной отделкой зале, но на кухне никогда не питались. В доме имелось много комнат с расписными потолками, с масляной окраской стен, изразцовыми печами с медными задвижками. Печи топились из подвала, топки были с герметическим затвором. Предназначались они для угля, мы же топили соломой. Подвал набивался до отказа соломой, оставался только проход к топкам. Топили старшие сёстры и няня дяди, сёстрам было по 11 и 13 лет. Как избежали пожара – удивительно, видно, Бог помогал.

Однажды во время топки собрались почти все дети, прыгали, кувыркались на соломе. Вдруг видим, сестра Катя стала плакать, визжа от страха, мы, глядя на неё, начали хохотать, а она стала кататься и криком кричать. Сёстры поняли, что-то неладное, подошли и увидели у неё под платьем мышь. После этого случая нам запретили ходить в подвал.

Семья бывшего хозяина Яковенко жила во флигеле, из которого имелся выход в конюшню. Конюшня была очень впечатляющая: высокие деревянные части здания светились светлой желтизной древесины. Ровные ряды стойл с деревянными полами, вдоль стены сточные лотки, а посередине проложены рельсы, по которым ходила тележка для раздачи кормов и вывоза навоза.

Недалеко от дома находился кирпичный сарай и навес под железной кровлей. Здесь проходили наши игры и забавы. Во время дождя воду собирали для мытья головы. Питьевую воду возили в бочках из села Артезианская,[40] потом воду сливали в цементированные колодцы (по-местному, бассейны). Для скота пользовались колодезной водой – горько-солёной. Колодезь был глубиной в сорок саженей. Из вынутого грунта был утрамбован насыпной круг. Посередине круга был устроен ворот с большим барабаном, ворот вращался лошадью. Воду доставали большой бадьёй и сливали в огромные чаны, а из чана выпускали в лотки, из которых поили овец. Мы часто ходили смотреть, как пьют овцы. Однажды в такой водопой овцы напились воды, собрались в кучи и отдыхали. Мы стали расходиться. Один огромный баран с закрученными рогами стоял в стороне. Стоял как сторож. Мы не обратили на него особого внимания, а он смотрел на нас, как выяснилось потом. Побежали всей гурьбой домой, за нами побежал и он. Мы старшие отбежали, а пятилетняя сестрёнка Нюся отстала, баран настиг её и ударил под зад. Она упала, только собралась встать, он стоял и смотрел, как будто ждал. Когда она поднялась, чтобы бежать, он тут как тут и повторил удар снова. Так продолжалось несколько раз, пока не подоспели взрослые. Потом мы долго обходили стороной этого барана.

Пастухами овец были калмыки, очень преданные папе. Когда папа уезжал и не появлялся в отарах, они приходили навестить его, приносили круг застывшего бараньего жира. У них это считалось деликатесом, они пили калмыцкий чай, заправленный жиром. Чай этот представлял собой большие спрессованные листья и веточки. Мама тоже варила чай, но с молоком. Как-то раз родители отсутствовали, дома оставались только дети, к нам пришёл старый чабан навестить папу, он не огорчился, а наоборот, захотел сделать приятное для них и нас. Собрал нас и начал учить песни, помню отдельные слова, хорошие или плохие, мы не знали, нам было интересно, что с нами занимаются, а он был в ещё большем восторге. Слова такие: «Добрый вечер это я, чумчура-чурора, восемь девок один я. Ку-ку».[41][42] Мы запомнили слова и распевали их, ожидая приезда родителей. Когда вернулись родители, мы хором пропели песню, думали удивить их, а они расстроились и наказали никогда больше её не петь.

Прожили мы на этом благословенном хуторе четыре года. За эти годы немного окрепли. Появилась тягловая сила. Жене дяди Васи братья подарили пару быков, лошадь и корову. Подрос и наш, подаренный нам кем-то, жеребёночек. Это была наша любовь и гордость. Привезли нам маленького, серенького с белым пятнышком на лбу жеребёночка. Мы дали ему кличку Звёздочка. Через два года наша Звёздочка стала красивой лошадью и могла стать в пару с лошадью дяди.

Земли было много, советская власть разрешала обрабатывать, но были ли налоги на землю, не знаю. Пахали землю, сеяли пшеницу, ячмень, просо и лён. О льне скажу пару слов. Поле, где посеян лён, было неповторимо нарядным, особенно когда он цвёл бледно-голубыми цветочками. Казалось, разостлан чудный голубой ковёр, который сливался с голубым небом. Лён скашивали, стебель шёл на топливо, а из семян получали льняное масло, на котором мы росли (каша из пшена заправлялась льняным маслом). Сажали бахчу и сахарный тростник. Осенью, когда созревал тростник, его рубили, очищали от листьев и длинные стебли везли на пресс. Полученный сок варили в больших деревянных корытах с металлическим дном. Топка делалась так: в земле вырывались канавки для входа и контур, намеченный для корыта, которое ставили дном на это отверстие и из канавки топили соломой. Получались красивая зелёная патока с определённым вкусом, мы называли её мёдом. Варили мёд и из арбузов – выдавливали сок на специальных болванках, резали арбуз пополам и выскабливали мякоть, потом сок процеживали для варки мёда, а мякоть оставалась с семенем, её варили отдельно. Процесс варки проходил так же. Получался коричневый мёд другого вкуса. Хранился мёд в больших кувшинах из глины с двумя ручками и широкой горловиной, а также в макитрах.[43] Макитры тоже были сделаны из глины, высокие, круглые в виде кастрюли с двумя ручками. Все горшки были простые, без глазури. Папа в поле не работал, там работали дядя и брат, а сёстры и мама пололи бахчи. Нашей обязанностью было носить в поле обед брату и убирать в доме. Столовались с дядей врозь.

Папа каждый день уезжал к отарам овец и возвращался оттуда поздно. Когда папа был свободен от поездок, особенно зимой, он разрешал нам кататься на санях-розвальнях. Запрягали в сани лошадь, брат садился за кучера, нас укутывали в тулуп, и мы отправлялись. Какое это было удовольствие. Лошадь бежит, поднимая снежную пыль, под полозьями саней похрустывает снег, щёки разгораются – весело, аж дух захватывает.

Как-то папа продал свой замечательный тулуп, или как у нас называли – доху. Доха и впрямь была необыкновенная. Внутри мех кенгуру, а верх молодого жеребёнка. В этот тулуп могло закутаться несколько человек сразу. Продал его одному маминому далёкому родственнику Тимошину. У него была вальцовая мельница в селе Гашун (теперь Степное).[44] Мельник заплатил мукой, что-то много, а в придачу ещё дал годовалую тёлку.

Сколько радости и надежд возлагали мы на свою бурёнку. Ухаживали за ней, гоняли пастись в поле. Росла наша Жданка красивой, холёной. Отелилась двумя телятами, телята сразу умерли, а она начала болеть, у неё отвалился хвост. Первый сезон молока давала, а на второй не стала. Пришлось продать корову на мясо. Сколько было слёз при расставании с ней. На вырученные деньги купили тощую красную корову. И хоть эта корова давала много молока, мы её так не любили.

В этом же году на нас обрушилось новое несчастье. Папу отстранили от работы как «бывшего», лишили права голоса и дали предписание освободить хутор в семьдесят два часа. Нас ожидали скитания и нужда. Снова неизвестность. Мы покидали хутор, в котором у нас, детей, было много забав и удовольствия. Здесь был большой запущенный сад, в котором мы находили всё, что хотели, занимались физическими упражнениями: брали лом и укладывали его между деревьев – получался настоящий турник. Однажды лом сорвался и ушиб Катю. В саду росли фруктовые деревья, виноград, и при желании можно собрать что-то. Один раз мы набрали ведро так называемого тутовника (шелковицы). Теперь мы должны были покинуть всё это навсегда.

Как говорится, мир не без добрых людей, о нашем горе узнали знакомые и дальние родственники. В последний день нашего пребывания на хуторе прибыли люди с подводами, на подводы погрузили наше имущество и перевезли в Ачикулак.[45] В это год был большой урожай, так что на первое время хлеб имелся.

Ачикулак на нас, детей, произвёл сильное впечатление, хотя на самом деле это был аул самый заурядный. В далёкие времена царизма здесь была ставка пристава, сюда ссылали неугодных царю людей. От ставки остался обусловленный участок, который с главного въезда был огорожен высокой, красивой, металлической оградой, с двумя воротами и калитками. Две другие стороны были закрыты домами. С левой стороны стоял дом пристава, рядом несколько домов разных назначений и больница. Позади домов находился участок, огороженный высокой, сложенной из самана, оградой. Это здание тюрьмы, в которой позже сидел папа.

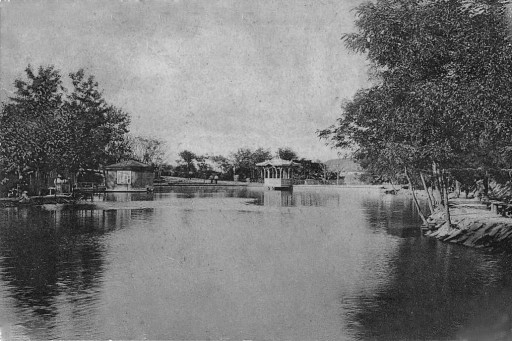

С правой стороны шли жилые дома, два здания школы и большое здание клуба. Народный дом мы произносили как одно слово – Нардом. В середине аула между домами был сад с водонапорной башней. Недалеко от этого участка проходила разделяющая аул речка. Она была небольшая, с горько-солёной водой, видно, поэтому и получила название Горькая.[46]

По левую сторону въезда в аул через мост, шли добротные дома местных богатых людей: Стаценко, Колодина, Каборидзе, Таморадзе, Переверзиева и других. По правую сторону реки шли мазанки под соломенной крышей. У самой реки, на полуостровке, стояла хата крестьянина по фамилии Демьянов. Знаменит он был тем, что у него был огород, и всё село пользовалось его услугами. Там же, рядом с его хатой, был колодезь с питьевой водой, которую он использовал для полива огорода.

Жили в Ачикулаке русские, татары, ногайцы и турки, имелась мечеть. По административному делению аул относился к Дагестану, хотя от Дагестана был далеко. Кавказские горы были видны только при ясной погоде. Рядом с аулом находились курганы, но ими никто не интересовался. Земля в ауле была солончаковая, в засушливую погоду почва покрывалась солью, белой коркой, росла там одна трава колючая верблюдка.[47] Теперь, когда соединили Терек с Кумой[48] и прорыли Малкинский канал, вода в реке стала пресной, и в ауле заблагоухали сады и виноградники.

Нашу семью взял к себе Василий Петрович Рудомёткин (однофамилец).[49] Впоследствии его дочь вышла замуж за моего брата. Дядину семью взял к себе товарищ, тоже Рудомёткин. Дядя Вася не покидал нас, везде следовал за нами. Через некоторое время дядя купил хату со двором, туда переселились и мы. Оформлял покупку дядя на своё имя, он ведь был красным партизаном-будённовцем, а папа был без права голоса – лишенец.[50]

Для нас, детей, переезд в Ачикулак сыграл большую роль. Мы стали учиться. Для подготовки в школу нам с сестрой наняли учительницу, которая за лето подготовила нас в третий класс. Никогда не забыть светлого дня, когда нас повели в школу. Наша первая учительница, Татьяна Семёновна Курова, встретила нас приветливо, мы её знали по подготовке в школу.

Школа была с большими светлыми окнами и показалась нам красивой. Звонок, возвещавший нам о начале и конце занятий, звучал как музыка. Ученики в большинстве были переростками, как мы. Учились мы хорошо, сестра Катя была более способной, чем я и другие, за весь год была лучшей ученицей в классе. Школу часто инспектировал Республиканский отдел народного образования. В эти дни Катя выступала у доски, её ответы и тетради были лучшими. Но после окончания четвёртого класса, несмотря на то, что мы обе хорошо учились, нас из школы исключили как детей лишенца.

К началу следующего учебного года папа добился принятия нас в пятый класс, в этом году пошла в школу и сестрёнка Нюся. Казалось, всё хорошо, слава Богу, но рано успокоились – папе предъявили требование платить за каждого ученика три рубля в месяц и поставлять воз топлива. Пришлось искать какой-то выход. Решили взять на постой трёх учеников из дальних сёл, за которых родители платили деньги и давали продукты. В шестом классе оплату отменили, а необходимость поставлять топливо оставалась. Мы продолжали учиться, но по окончании шестого класса нас снова исключили по той же причине.

В 1928 году папе предложили работать, но в отъезде, в Сальском округе. С ним уехали мама и сестрёнки Катя и Женя. Дома остались я с сестрой и брат с женой и сыном. Осенью в седьмой класс пошла сама, меня зачислили, я продолжила учёбу, которая сопровождалась постоянной нервотрёпкой. Как только начинался урок завуча – преподавателя русского и немецкого языков Ольги Христофоровны Миллер, я дрожала от того, что первым был вопрос, о том, когда за меня привезут топливо. А откуда мне было взять топливо? Иногда я отвечала, что скоро брат привезёт, а в другой раз молчала. На меня сыпались самые неприятные угрозы с напоминанием, кто мой отец. Однажды я выпросила у родственника кизяка (прессованный навоз). Нам с сестрой Нюсей дали бричку, запряжённую быками, мы нагрузили, сели счастливые в бричку, погоняя хворостиной быков, приговаривали: «Цоб-цобе»,[51] – мы слышали, что так говорили, когда погоняют быков. Но на полпути бык возьми и распрягись. Боже мой, что тут было. Я очень боялась быков и коров. Бегаем вокруг, а подойти боимся, спасибо мужчине, проходившему мимо, он выручил нас.

На большой перемене всем ученикам давали завтрак. Завтрак состоял из кусочка хлеба и стакана чая с сахаром, но мне и моим сёстрам не давали, так как мы дети лишенца. А, как известно, запретный плод всегда сладок, таким и казался нам этот завтрак. Дело-то было не в том, что нас обходили, горькими были обида и унижение перед классом.

Ещё надрывал моё сердце пионерский горн. Звучал он как-то особенно трогательно, а я никогда не была пионеркой, не носила красного галстука. Как мне хотелось быть вместе с моими подругами по классу. Не меньшую зависть вызывала и комсомольская форма с портупеей. Что ж, пережила всё, значит, такова моя судьба.

В сальском совхозе уже были управление, жилые дома, сараи. А вот помещение для овец оставляло желать лучшего. Тёплых помещений для окота овец и приёма молодняка не было, приходилось спасать родившихся ягнят, делать теплушки. Кроме всего этого, из Америки поступила партия мериносовых овец, за которыми нужно было вести тщательный уход, наблюдая за тем, как приживутся к нашим условиям. Работать приходилось дни и ночи, специалистов не было, ответственность большая, а папе всегда надо было помнить о своём социальном положении. Прожил он там зиму с её бушующими буранами, неповторимо красивую весну, когда степь покрывалась ярким узором цветущих ирисов, тюльпанов, а деревья стояли в белой пене цветов, и лето – с ярким, невыносимо палящим солнцем без единого облачка и выгоревшей степью. Осенью прибыли первые специалисты в совхоз, и папа уволился, вернулся домой в Ачикулак.

Жизнь наша в Ачикулаке стала безрадостной. Папа больше не работал, здоровье его стало ухудшаться, паралич прогрессировал, помочь семье он уже не мог. Разве что иногда колол дрова для самовара, и то через силу. Чаще всего он лежал и читал.

С хозяйством нам тоже не везло. C большим трудом купили пару быков, а один бык в скором времени пал. Несчастье просто шло по пятам. Наконец, немного повезло – нашёлся человек, который оставшегося быка поменял на лошадь. Теперь у нас были две лошади и корова.

Брат с дядей по-прежнему пахали землю, сеяли. Землю арендовали у государства, осенью, после обмолота, часть зерна отдавали. Урожай делили с дядей пополам. Из своего урожая отдавали часть за аренду земли, да выплачивали двойной налог, так как лишенцы платили двойной, а иногда тройной налог. Оставшегося зерна не хватало до весны. Кормить семью было нечем.

А тут, как на зло, из года в год суховей сжигал посевы, урожай был низкий – по 35–40 пудов с гектара. Жить становилось всё трудней и трудней, расплата измерялась зерном, денег не было. У нас сломалось колесо на бричке, чтобы починить, надо заплатить кузнецу, а чем? Тогда договорились так, что одна из дочерей папы пойдёт на месяц в няньки к кузнецу. Детей у кузнеца было много, причём через год рождались новые и были двойни.

Жребий пал на Катю, я всегда была на привилегированном положении, а почему так было – до сих пор не пойму. Милая Катя – какая тоска одолевала её по дому, а тут надо обихаживать пузанчат, стирать, мыть. (Фамилия кузнеца была Пузанков). Кто не испытывал этого, тому не понять всей тоски и обиды. Дом кузнеца находился на противоположной стороне реки, на возвышении. Чтобы забежать на минутку домой, надо было сделать большой крюк.

Наш дом оттуда был хорошо виден, и каждое утро Кате приходилось смотреть на него с замиранием сердца, отсчитывая дни до возвращения.

Когда старшие сёстры были не замужем, они ходили на подённую работу, мазать и белить хаты за 50–70 копеек в день, а когда вышли замуж, пришлось маме брать в стирку чужое бельё, чтобы хоть как-то заработать денег.

В зимнее время брат нанимался возить трубы на буровые за пятьдесят километров, но и такая работа не всегда находилась. Получаемые таким образом гроши едва ли могли удовлетворить наши потребности. Жили очень тяжело. В магазине нам было отказано в покупке даже таких необходимых товаров, как соль, сахар, чай и керосин. А если удавалось что-то купить, то платили взнос в кооперативный пай, при этом с нас брали в два раза больше – ведь мы лишенцы. Часто приходилось нам видеть родителей, озабоченных, с печальными лицами обсуждавших, чем кормить семью, где и как достать муки и пшена.

Шёл двадцать девятый год, год коллективизации крестьянских хозяйств. Дядя Вася в скором времени отделился от нас и вступил в колхоз. Мы остались единоличным хозяйством. В колхоз нас не приняли и в дополнение объявили кулаками. На кулаков налагалось всё больше и больше разных обязанностей. Например, нашему папе предлагалось посеять гектар хлопчатника. Эта культура вводилась в наших местах впервые, и как потом выяснилось, возделывание хлопка было нецелесообразным – воды нет.

Так вот и жили мы, тянули лямку нужды из года в год. Брат пошёл работать грузчиком на мельницу, оттуда иногда приносил мешки в починку – пять копеек за мешок. Жена брата ходила на подённую работу. Мы, трое младших, учились, но родителям было не до нашей учёбы. Часто приходилось слышать от мамы, что, наверное, надо бросать школу, так как брат не может прокормить всех. А что могли мы сделать, где найти работу, если была возможна только подёнщина или надо было идти в няньки. Мы с Катей подали заявления в колхоз, но нас не приняли – мы дети лишенца.

Наступил 1931 год, и нашу судьбу решили за нас. В феврале месяце явились к нам представители власти и предъявили документы о конфискации имущества кулака. Горе-кулак имел семерых детей, двух внуков. Описали всё имущество и через неделю забрали: двух лошадей, корову, старый книжный шкаф, служивший нам буфетом, и медный самовар. С самоваром вышла целая история. Был субботний день, самовар стоял до блеска начищенный, а когда его описали, он всё так же стоял на прежнем месте, мы его больше не трогали и он позеленел. При изъятии самовара нас заподозрили в его подмене. Слава Богу, обошлось.

Вдобавок ко всему арестовали папу. До сих пор вижу ясно незабываемую картину, когда больного, всего трясущегося пожилого человека повели по улице под конвоем. Впереди шёл, семеня ногами, сгорбившийся пожилой человек, а по обеим сторонам верхом на лошадях два милиционера с винтовками. Невольно возникает вопрос, к чему всё это? Нашли опасного преступника! В тюрьме папа просидел три недели. Всё это время мы по очереди носили ему два раза в день еду. В первых числах марта ему объявили, что по истечении семидесяти двух часов он и жена будут высланы. Насчёт детей говорилось так – на их усмотрение, можно оставить и здесь.

Легко сказать… Что творилось в душе наших любимых родителей, было известно только им. Самих увозят в неизвестные места ссылки, а как быть с детьми? Брать с собой – плохо, оставлять здесь – не с чем. Что будет с ними? После долгих разговоров и убеждений решили, что с родителями поедет младшая сестрёнка Женя. Нюсю возьмёт к себе старшая сестра Надя, уже замужняя. А мы с Катей остаёмся с братом. Начались нехитрые сборы. Родственники несли, кто что может, в основном, муку, крупу. Пекли хлеб, упаковывали продукты и вещи в мешки и корзины. О часе выезда не было известно. Папу увозили прямо из тюрьмы, а за мамой должна была прийти бричка. Меня послали оповестить двоюродного брата об их отъезде. Когда пришла бричка за мамой, и как проходило прощание с ней и сестрой, я не застала. Возвращаясь домой, я увидела то, от чего застывает кровь и седеют волосы.

По широкой, грязной от таявшего снега и разбитой улице шёл обоз подвод. На подводах сидели седые люди, с печальными от горя лицами, а по бокам милиционеры. Среди этой серой толпы в уголке я увидела отца. Рванулась к бричке, чтобы проститься, но милиционер направил на меня винтовку, отстранил. Я побежала в ужасе и слезах, кричала: «Папа, папа!» Бедный, мой больной и униженный папа, весь сгорбился, трясётся, смотрит на меня и плачет. Вдруг вижу, следом идёт бричка. На бричке женщины, дети и моя мама с сестрёнкой. Опять бегу кричу, плачу и приговариваю: «Мама, милая мама, как же мы будем без вас», – но повторилось то же самое. Домой я шла обезумевшая, слёзы застилали глаза, не видела ни лиц прохожих, ни подвод. Очнулась, когда почувствовала, что кто-то взял меня за руку. Смотрю – это директор школы, Фёдор Фёдорович Ладо, и он говорит мне: «Приходи завтра в школу».

Глядя на всё происходящее, он, видно, хотел меня как-то утешить. Оставалось до окончания школы три месяца, но после того как арестовали папу, меня и сестру исключили из школы как дочерей кулака. Таким образом, благодаря вниманию и сочувствию директора школы, я вернулась в школу и закончила седьмой класс.

Как же мы жили, что нас ждало дальше? У брата ничего не было: «Ни кола, ни двора, зипун – весь пожиток».[52] Мужчина в двадцать три года ходил по улице на работу босиком, не было и зипуна. Всё равно находились злые люди, говорившие: «Надо же так маскироваться!» Работал мой брат грузчиком на мельнице, семья у него была из четырёх человек, да нас двое.

После школы мы с сестрой решили пойти на работу, но куда? Работа была только в колхозе. Снова подали заявления о принятии нас в члены колхоза, нам в приёме отказали по тем же причинам – дети лишенца, а теперь ещё и высланного кулака. Но теперь за это я благодарю судьбу.

Дома обстановка была такая, хоть в петлю лезть. Голодали ужасно. Завтрак состоял из разрезанного на четыре части солёного огурца, ломтика хлеба и ячменного чая без сахара. Нужно было искать хотя бы какой-то выход из создавшегося положения.

Родители были высланы на Урал в район Нижнего Тагила на лесоповал. Мама ходила с лесорубами, отрубала сучья за похлёбку для семьи. Папа лежал на нарах, он был совсем больной. Начальство этого участка удивлялось и недоумевало, как можно высылать для работы таких больных людей. Стали расспрашивать родителей – остался ли у них кто на родине, чтобы востребовать их назад. Мама сказала, что есть сын. Тогда ей предложили, чтобы сын выслал справку, что берёт их к себе. Брат справку выслал и так, благодаря совету доброго человека родители вернулись домой. Мама продала свои подушки, перину, на эти деньги они и вернулись в 1935 году в Ачикулак, но меня там уже не было.

На этой грустной ноте хочу рассказать историю Ольги Христофоровны Миллер, немки по происхождению.[53] Она почти повторила нашу участь: в 1937 году изъяли всё имущество и её с мужем, Фёдором Фёдоровичем Ладо, посадили в тюрьму.[54] В 1942 году она вернулась и жила у приёмной дочери в Будённовске. Мне очень хотелось встретиться с ней и напомнить о прошлой травле, но, к сожалению, не удалось. Фёдор Фёдорович Ладо тоже был немцем, после ареста он уже не вернулся.

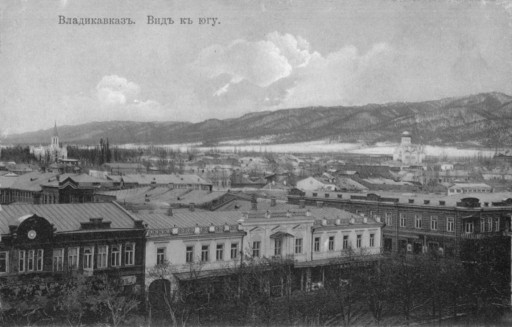

После неудачи со вступлением в колхоз, мне посчастливилось случайно встретить двоюродную сестру, которая собиралась уезжать во Владикавказ, и она предложила мне ехать вместе. Во Владикавказе жил её отец, бежавший от раскулачивания. Он работал дворником, имел отдельную небольшую квартирку. Желание поехать у меня возникло, но где взять денег на дорогу? О своём намерении я сказала брату, но брат ответил, что даже если бы у него были деньги, он бы их не дал: «Куда это ты поедешь – под забором валяться?»

Вопреки запрету брата, я всё же решилась уехать. Помогли мне младшие сёстры, которым так же, как и мне, родственники вместо гостинцев давали деньги. Таким образом, у меня оказалось тринадцать рублей, но чтобы доехать от Ачикулака до Будённовска, а оттуда до Владикавказа, как сказала сестра, надо было иметь не менее тридцати рублей. Пришлось пойти по родне, просить, кто сколько даст. В общем, набрала нужную сумму. Кроме денег, мне дали мяса, говяжьего жира, домашнего сыра (бишлека),[55] хлеба и сумочку сухарей.

Предстояло решить второй вопрос, а с чем же мне ехать? Чемоданов и корзин у нас не было. Решили поискать в старом хламе что-нибудь. Нашли рваный саквояж и голенище от сапога. Замок работал, это вдохновило нас с сестрой Катей. Катя мастерски его починила, вставила в боковые дырки заплаты. Потом мы взяли самоварную трубу, натрясли сажи, растворили её в молоке – получился крем. Этим кремом начистили саквояж до блеска. Сложила оставленную мне в наследство бабушкой простыню, золотистый плюшевый коврик с тигром, своё бельишко и отправилась в путь. Простыню я забыла у своей подружки Любы (уже во Владикавказе), а потом увидела на ней костюм, сшитый из той самой простыни. А коврик впоследствии продал Сергей Фёдорович Закаличный (отец Нюси), и выслал мне в техникум вырученные за него пятнадцать рублей, которые согрели мне душу.

Катя поступила в няни, в семью дяди Васи. Ей обещали, что она будет на правах дочери учиться, а вышло, что опять попала в домработницы.

Во Владикавказе отец моей сестры встретил меня очень неприветливо, он боялся меня. Думал, что я комсомолка, идейная, и выдам его властям. Жили мы у него в квартирке, жена его была у дочери. Я поступила на работу в Зеленстрой, из оставшихся семи рублей купила из кусочков сшитые тапочки. Была осень, шли беспрерывные дожди, обувь, которая была, не спасала от сырости и грязи. У меня начали болеть ноги. Я вынуждена была бросить работу и уйти, даже не получив расчёта. Пока была без работы, отец сестры меня подкармливал. Он был нам родственник, папина сестра была за ним замужем когда-то, но умерла. Родители с ним роднились. От кого-то мы узнали, что существует биржа труда, мы с сестрой пошли на биржу. Туда как раз явился агент, который набирал рабочую силу в Севкавстрой, и он взял нас на строительство дома культуры в Молоканской слободке.

Работали мы чернорабочими по I разряду за 44 рубля в месяц. Приходилось носить кирпичи на второй и третий этажи. Я была худенькая, меня принимали за девочку четырнадцати лет. И вот однажды к нашему прорабу пришёл инженер по технике безопасности, увидел меня и от этой работы отстранил. Меня направили на другой объект, на красильную фабрику учётчицей. Здесь велись строительные работы, осетины возили в своих кошёлках-тачках песок, гравий, а я принимала. А так как, в то время велись сезонно-строительные работы, то зимой сидела в помещении, топила печь.

Моё образование было невелико, но, не помню через кого, обо мне узнали в отделе народного образования. Мне дали поручение по вечерам вести кружок ликбеза. Учёба проходила на квартире учащегося, где собиралось человек пять. Когда дошла очередь до повара, я заметила его особое внимание ко мне, угощения и тому подобное. Поняла, в чём дело и бросила занятия. Однажды шла по улице и увидела на столбе объявление, что принимаются вольнослушатели на курсы счетоводов в Наркомпит. Узнала адрес и поступила. Курсы были вечерние, а днём я продолжала работать в строительстве, где выслужилась до старшего рабочего, и мне платили уже не 44 рубля, а 83 рубля.

Бригадир Мазаев (тоже из бывших) ко мне относился хорошо, по-отечески, помогал в составлении отчёта по счетоводству. Курсы окончились, кто был командирован – заняли свои места в столовых предприятий. У меня тоже была бумажка об окончании курсов, я решила попробовать проверить свои знания. Пошла в трест Наркомпита, предъявила бумажку и попросила дать мне место счетовода. Меня направили счетоводом столовых на бойне, крахмальном заводе и макаронной фабрике. Здесь для меня настали хорошие времена – я была сыта и в тепле. Главный повар, тётя Маша, меня подкармливала, а кладовщик, он же экспедитор, помогал мне разбираться с накладными-фактурами, в которых я ничегошеньки не понимала, а при этом надо было ещё составлять калькуляцию. В общем, мне помогали и учили. Уже могла составить балансы и сдать в контору. Платили 100 рублей при питании в столовой. Это для меня были большие деньги.

Но счастье длилось, как говорится, недолго. Началось укрупнение и объединение столовых. Один счетовод должен был обслуживать уже не три, а шесть столовых. Для меня места не осталось. Я вернулась опять на стройку и решила осенью подать заявление в индустриальный техникум на химическое отделение. Уж очень нравился мне учитель химии в школе. Мы, девочки, были все влюблены в него, а значит, химия была любимым предметом.

Но судьба повернула в другом направлении. К нам на практику прибыли студенты из Новочеркасского института и Новороссийского техникума. Они стали расхваливать свой техникум, город, море, и я решилась подать заявление и документы в Новороссийск. Уехала поступать в техникум.

Оставила навсегда милый ласковый Владикавказ, дом, в котором меня приютил и согрел Сергей Фёдорович Закаличный, в тяжёлые моменты он меня не оставлял, заменяя до некоторой степени родителей, и остался до конца мне верен – вечная память ему.

Много я узнала за годы работы во Владикавказе. Приходилось встречаться с хорошими, сердечными людьми, не обходили меня и плохие. Но отъезд и радость отъезда победили. Я так хотела учиться.

[конец публикуемого фрагмента]

1977–1996 гг., Ленинград – Санкт-Петербург

Наталья [Анастасия] Ивановна Радзюн [Рудомёткина]

(1913–2006 гг.)

Алгасово – село, Моршанского уезда Тамбовской губернии, ныне Моршанского района Тамбовской области. ↩

Астраханка – село, основано в 1825 г., в Мелитопольском (с 1843 г. Бердянском) уезде Таврической губернии, теперь в составе Мелитопольского района Запорожской области. ↩

Сухая Падина – балка на территории Александровского, затем Прасковейского (с 1912 г. Святокрестовского) уездов; не следует путать с балкой Сухая Падина в Винодельненской волости Новогригорьевского, затем Благодарненского уездов. ↩

В балке Сухая Падина (Прасковейского уезда) возле села Соломенское располагались хутор Василия Вас. (25 мужчин и 15 женщин) и по два хутора Федота Вас. (4 муж. и 3 жен.; 35 муж. и 15 жен.) и Гавриила Вас. (3 муж. и 1 жен.; 4 муж. и 3 жен.) Рудомёткиных, ещё один хутор Гавриила Вас. (2 муж. и 3 жен.) находился у села Степное (Гашун). (Сборник сведений о Северном Кавказе : Списки населённых мест Ставропольской губернии : по данным 1909 года. Том V. – Ставрополь, 1911. – С. 130-134). ↩

Гавриил Васильевич Рудомёткин – в 1911–1913 гг. был выборным членом от крестьян в Прасковейской уездной землеустроительной комиссии (с 1912 г. там же Никон Прокофьевич Бабанин); 1913–1916 гг. – член Губернской земской управы; гласный Губернского земского собрания по Святокрестовскому уезду (вместе с Фёдором Прокофьевичем Бабаниным, с 1915 г. там же Матвей Петрович Сапунцов); гласный в Святокрестовской уездной земской управе от избирательного собрания (там же: Василий Васильевич Рудометкин, М. П. Сапунцов, Иван Петрович Курьянов (в 1916 г вместо Курьянова Петр Васильевич Мамонтов), Федор Прокофьевич Бабанин и др.) (Памятная книжка Ставропольской губернии на 1911–1916 гг.) ↩

Цигельня – (от нем. ziegel – кирпич) кирпичный завод, кирпичное производство. ↩

Бадик – палка, посох. ↩

Чёрными обычно называли столовые, кухни или бани будничного и общего пользования, то есть совместно с прислугой (иногда и с работниками); в отличие от белых, предназначенных только для хозяев. ↩

Монпансье – (фр. Montpensier) – мелкие (часто разноцветные) леденцы (карамельные конфеты), упакованные в прочную (обычно жестяную) коробочку. ↩

«Переселенцы эти ⟨из таврической, херсонской и других губерний⟩ появились на Кавказе в начале шестидесятых годов вместе со своими стадами шленки или испанской овцы, которую они и распространили по Кавказу в таком размере, что в настоящее время во всех остальных губерниях юга России едва ли найдётся столько мериносовой овцы, как здесь. ⟨..⟩ Крупных овцеводов ⟨Кавказа⟩, имеющих от 3.000 до 80.000 голов, насчитывается около 200 человек». В числе «крупных овцеводов Ставропольской губернии» упоминается Ф. В. Рудомёткин. (Мазаевское овцеводство / Проф. П. Н. Кулешов, Н. В. Петров. – СПб., 1896. – С. 2.) ↩

Карболовая купель. Купель – сооружение для купания овец с целью дезинфекции от паразитов; обычно это два загона, между которыми вырыта ванна, через которую прогоняют овец, иногда вручную погружая каждую с головой в раствор. Карболовая кислота – применялась для купания овец, но это довольно вредное для здоровья овец и людей средство, наряду с креолином (более дорогим) использовалась в случае недостатка табака, а больше для протирания инвентаря; чаще для купания использовался табачный отвар (2-5% водный раствор, цвета крепкого кофе с едким запахом), называемый кавказскими овцеводами джиквос (безвредный для овец и не портящий цвет и свойства шерсти) и щелочный раствор мышьяковистой кислоты, а также 1% водный раствор порошка Купера (сера 60%, мышьяковистая кислота 19%, сернистый мышьяк 4% и калий 2%). (Мазаевское овцеводство / Проф. П. Н. Кулешов, Н. В. Петров. – СПб., 1896.; Овцеводство : со 162 рисунками в тексте / П. Н. Кулешов, профессор Высшего зоотехнического института в Москве. — 6-е изд. — М.: Новая деревня, 1925.) ↩

Симментальская порода крупного рогатого скота, выведенная в Швейцарии, палевой, палево-пёстрой, красно-пёстрой масти и красной с белой головой. ↩

Бердянский уезд Таврической губернии – теперь Бердянский район Запорожской области. ↩

Двуколка – двухколёсная конная повозка. ↩

Это песня «Нашёл я Друга одного, дороже всех на свете, // Пришёл освободить меня Он из греховной сети» (по мотивам Песн.5:10-16; Ин.15:14) из севастопольского издания 1892 г. Д. Я. Аврахова «Сборник духовных стихотворений для христиан св. лютеранского вероисповедания» (для обхода цензуры напечатан якобы «для христиан Евангелическо-Лютеранского исповедания», а на самом деле для евангельских и баптистов), один из (другой вариант в сборнике И. С. Проханова «Гусли», 1902 г.: «Я Друга дивного познал, и есть ли в мире равный?») русских переводов гимна «I’ve Found A Friend, Oh, Such A Friend» ⟨Jesus the Friend⟩ (1866), автор слов James Grindly Small (1817-1881), служитель Свободной церкви Шотландии, сочинявший духовные гимны и песни. ↩

Скорее всего, хутор Тимофея Илларионовича Левашова находился в округе с. Летняя Ставка Туркменского Приставства Ставропольской губернии. Так хутора Григория (17 мужчин и 10 женщин) и Павла (25 муж. и 15 жен.) Илларионовичей Левашовых располагались возле аула Куликовы-Копани (балка Кучерли). А рядом с аулом Эдильбай был совместный хутор (16 муж. и 16 жен.) Тимофея Подковырова, Тимофея и Василия Левашовых. ↩

Узвар – отвар (компот) из сухофруктов и сушёных ягод. ↩

Наиболее вероятно, речь идёт о курортном посёлке Горячеводск – посёлок Терской области Грозненского округа (с 1892 г. станица Горячеисточненская, с 1908 г. станица Барятинская, с 1929 по 1933 г. курортный посёлок Горячеводск), курорт с горячими лечебными минеральными водами (известными с 18 века), теперь станица Горячеисточненская Грозненского района Чеченской Республики. Менее вероятно, что речь идёт о станице Горячеводской (иногда также называемой Горячеводск) основанной в 1825 г. под Пятигорском, так как нигде не упоминается, что на её территории были курортно-лечебные заведения. ↩